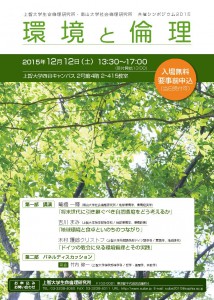

上智大学生命倫理研究所・南山大学社会倫理研究所共催

第5回 公開シンポジウム「環境と倫理」

日時 : 2015年12月12日(土) 13:30~17:00(13:00より受付開始)

会場 : 上智大学四谷キャンパス 2号館4階 2-415教室

第一部 講演

▪篭橋 一輝(南山大学社会倫理研究所 第一種研究所員 / 地球環境学、環境経済学)

「将来世代に引き継ぐべき自然環境をどう考えるか」

▪吉川 まみ(上智大学神学部神学科 講師 / 地球環境学、環境教育)

「地球環境と食卓といのちのつながり」

▪木村 護郎クリストフ(上智大学外国語学部ドイツ語学科 教授 / 言語学、地域研究)

「ドイツの教会に見る環境倫理とその実践」

第二部 パネルディスカッション

司会 : 竹内 修一(上智大学神学部神学科 教授 / 哲学・倫理学、宗教学)

参加費 : 無料(事前申込制)

————————————————————————————–

■参加ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

■FAXによるお申し込みは、「環境と倫理」参加申込書

に必要事項をご記入の上、03-3238-4011までお送りください。

■E-mailによるお申し込みは、件名を【シンポジウム参加(お名前)】とし、

本文に、お名前(ふりがな)、ご所属、お電話番号、E-mailアドレスをご記入の上、

suibe2010@sophia.ac.jpまでご連絡ください。

*申し込み締切 : 12月10日(木)

締切後は上記の申し込みはせず、直接会場までお越しください。受付にて承ります。

————————————————————————————–

お問合せ : 上智大学生命倫理研究所

TEL : 03-3238-4050

FAX : 03-3238-4011

E-mail : suibe2010@sophia.ac.jp

開室時間 : 平日9:00~17:00